米谷研究室

担当教員 : 米谷 ひろし

- インテリア

- 空間デザイン

- 家具デザイン

- アート・インスタレーション

担当教員 : 米谷 ひろし

これまでに、空間デザインから家具、プロダクトデザインまで多岐にわたって考えてきたことです。

それぞれが苦悩を表しています。

これらと何か共有できる題材があるのであれば、一緒に掘り下げていけると思います。

花桔梗

「記号性と余白」

空間全体を白で単純化したのは、過去の記憶の清算と、ここから始まる静かな決意を「余白」を通して空間化したかったからだと思う。

MEMENTO

「イメージや記憶を呼び起こす」

用途や目的など一様の理解をされることがファインデザインであるとしたならば、それを超えたイメージや記憶を呼び起こすものが出来ないかと考えていた。

KLOCK WORX

「色彩による抽象空間、無意味の意味」

意味があるようで無いもの、もしくは無意味なようで意味があるようなことに惹かれる。

それは機能だけでは表せない「美しさも機能の一部」といった倉俣史朗の言葉が思い起こされる。

CASE STUDY 01 [STOOL]

「空間エレメントにおける自然観」

自然界にふたつとして同じものがないことを考えると、微妙な違いが自然だといえるかもしれない。

不揃いな一連のスツールは、日常的な空間エレメントの配置でありながら、何か自然観を表出する試みに派生していった。

青山見本帖

「機能の抽象化」

「空間自体が紙の見本帖」というコンセプトのもと、空間全体に約1500杯の抽斗が配置されたことで、「機能の抽象化」と呼べる空間となった。

Y-HOUSE

「空白の領域」

「空白の領域」とは、何にも属することのない無縁の空間であり、無縁の空間とは、AにもBにも、どちらにも属することのない中間の領域のことである。

この第三の空間としての「空白の領域」という発想こそ、さまざまな場面において日本的な空間を特徴づけてきたと思う。

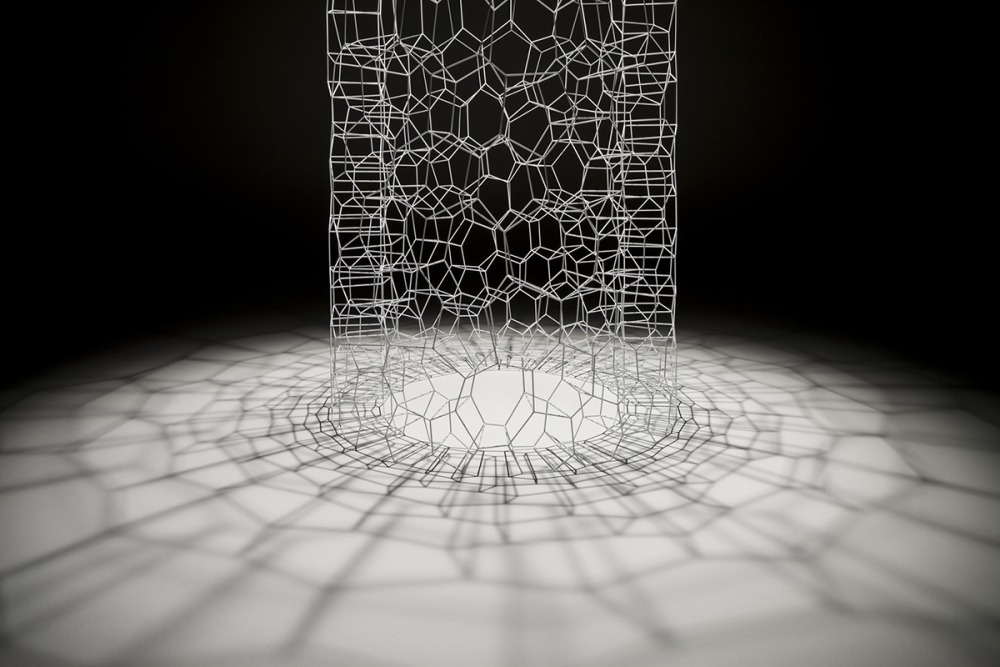

FOAM

「均衡と不均衡の泡」

常に不安定な全体性の中で、個々の輪郭や境界線を絶えず変形させ消滅させ歪めてゆくような、均衡と不均衡とのあいだで派生し変動するような構造である。

単に自然の複雑さへと起源を遡行する試みではなく、むしろ無機的で単調な要素を押し進めていった先にある、新たな有機の姿である。

銀座蔦屋書店

「日本文化とアート」

用途や建築の骨格(構造)に沿った「大きな整理」による秩序だった空間に対して「小さな外し」を与えることで、人の目線やカテゴリーに緩やかな変化を与えている。

小さな外しとは、合理的な全体像に対する、非合理的、感覚的な違和感を与えるようなことである。

ARTIZON MUSEUM

「開かれた美術館」

都市型の美術館でありながら、街から地続きで繋がることで、アートと関わる新しい境界線をつくれるのではないかと考えた。

ここには場所として目的があるようでない余白といえる空間を残している。絵画にも「地と図の関係」や「余白との関係」といった世界が存在するが、

空間の余白にも人の創造性を動かす力を持っていると思う。

「不揃いの自然体」

アルゴリズムはある問題状況において、正解を引き出すための一定の手続き、または思考方法のことで、その通り実行すれば特定の結論に達するという合理的な理詰めの方法をいう。

対して、ヒューリスティックスは発見法といわれ、いつも正解するとは限らないが、おおむね正解するという直感的な思考方法をいう。

KYOBASHI

美術館のための椅子

ミュージアムカフェには100脚近く並ぶことから「主張せずに際立つ美しさ」を目指した。空間に於ける、床、壁、天井、テーブル、椅子といった、様々なエレメントの一つとしてデザインしている。

SOKI ATAMI

無為自然の宿

沓脱ぎ文化を持っている我々は、その行為一つとっても境界線を顕在化することができる。

空間における「意識の領域」と呼べる見えない部分は、いわゆる暗黙の了解となり、これくらいで良いと思えることが求められる。つまり「無為自然」とは何かを考えることだった。

KYO AMAHARE

新旧対比

解体を進めると、古い梁・壁と共に高窓が現れ、その光は以前そうであったことを取り戻したかのように自然だった。架け替えられた階段はあらたな景色になり、新旧対比の違和感が空間の記憶になると思った。