指導教員:田淵諭 教授

制作年:2011〜2014年

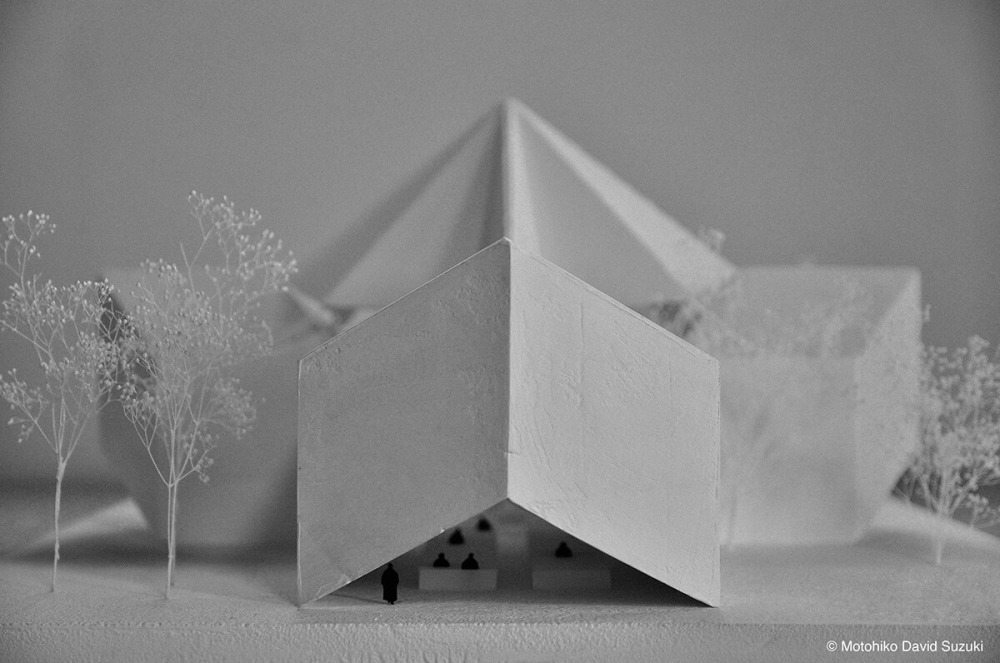

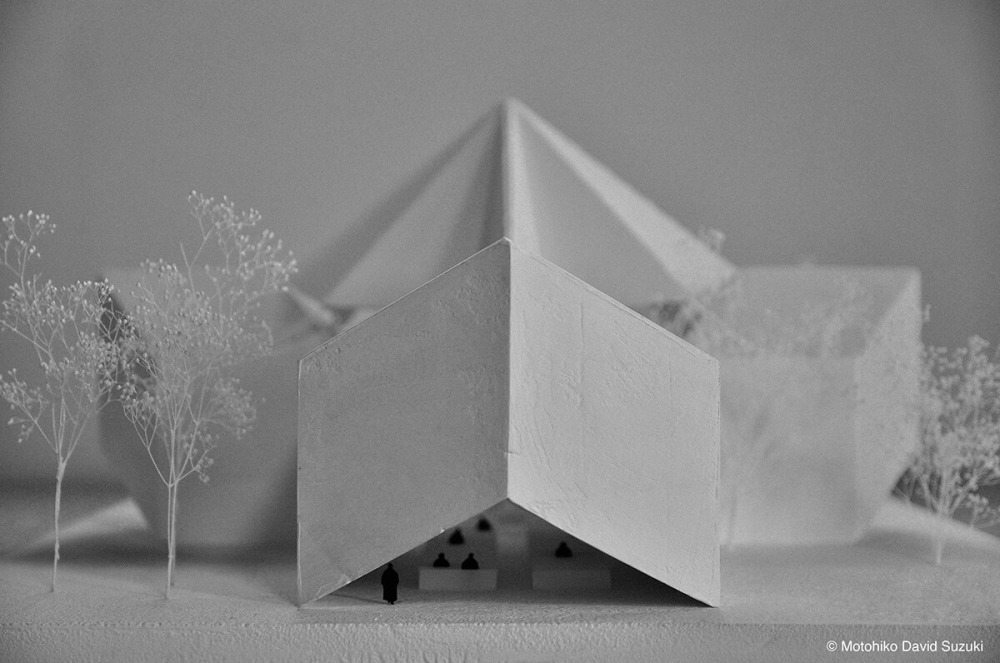

聖なる建築空間

【博士論文】 「聖なる建築空間 ――聖なる軸,聖なる比,聖なる光の三位一体――」(主査:本江邦夫、副査:須永剛司、田淵諭、西田雅嗣)

私の作品は「光の存在」(神の臨在)を知覚する、厳粛で静謐な雰囲気を醸し出す「聖なる空間」を表現している。この空間は日常的な場所を非日常的な場所に聖別することで聖化される。ゆえに、博士論文では、静寂で崇高な雰囲気で包まれた「聖なる空間」を聖別・聖化する建築表現について解明することを目的とした。

「聖なる空間」の表現や研究に関する様々な問題意識は、幼少期を過ごした空間へと記憶を引き戻した。牧会神学博士であった牧師の父に連れられて、数多くの教会で過ごすことが多かった。薄暗い礼拝堂、誰もいない「沈黙」の支配する空間、時折射し込む眩しい程の光、黒色に近い荒々しい床、目で見ることができない聖域としての聖壇等々。長い間使われてきた長椅子は、座ると軋む音がして、礼拝堂全体に鈍く響き渡った。聖書や讃美歌の紙の匂いや手入れが行き届いた床のワックスの匂いは、今でも決して忘れることができない感覚として残っている。また、礼拝堂には祈りがしみこんでいて、荘厳、静寂、平和な空間を作り出していた。ひとり静かに過ごした礼拝堂は、「沈黙」が支配しながらも寂しさを感じない、光で満ちた空間であった。

私にとっての「聖なる空間」は、幼少期から慣れ親しんできた場所であり、どことなく精神が落ち着く空間なのである。

※「聖なる空間」をデザインするとは、崇高な雰囲気に包まれた空間を建築的に表現することである。それは、混沌とした世界のなかに秩序をみいだすことを意味する。秩序ある建築表現は、「聖なる軸」、「聖なる比」、「聖なる光」の三つの要因が体系的に結びつくことによって象徴しているのではないかと推論した。このような動機から、「聖なる空間」がどのような建築表現によって実現されるのかについて、自らの実践を通して、「聖なる軸」他の表現研究に努めた。本論文は沈黙が支配し、厳粛な雰囲気を感じる「聖なる空間」に聖別する必要条件について解明することを目的とした。加えて、キリスト教を中心とした哲学・神学、建築の立場から、分析・考察するものである。

博士後期課程の意義

博士後期課程では、課題設定や問題解決のための理論的な考え方を学びつつ、新しい価値を創出してゆく《ブロセス》を体得することができた。自らの研究を苦しみ・楽しみながら進めることは、社会の中の問題点を高い視点から俯瞰して見ることでもあり、創造力の鍛錬であった。その際、人々とのコミュニケーション力、議論を深める柔軟な思考力、緻密に計画・実行するマネージメント力、皆を引っ張るリーダーシップ力が大切であることを学んだ。研究を進める上では、社会のことをよく知っていなければならない。世の中の潮流を感じ、社会の構造を知り、世界の中で自らの立ち位置を知ってこそ、はじめて適切な課題設定ができる。そのためには、他分野を包括的に捉える幅広い知識と見識も必要である。

絵画・彫刻・工芸・デザイン・芸術学などの専攻に細分化された領域が、美術専攻の一つに統合された博士後期において、大学教員、院生、助手さんたちと出会い、研究発表等を通じて互いに議論し、切磋琢磨しながら創造的に研究を進められたことは、私の人生における財産である。教授たちからの教えと助言に加え、世界各国からの留学生と同じアトリエ内に机を並べて学んだ時間は何ものにも代えがたい。

現在は、絵画部、版画部、彫刻部、工芸部、写真部で構成された美術団体「国画会」の会員として、楽しく作品製作や発表を行っている。さらに、博士後期で探求していた「聖なる建築空間――聖なる軸、聖なる比、聖なる光の三位一体」の研究をより実践的に発展させるために、田淵論教授の設計事務所の所員となり、大井バプテスト教会の担当者として設計・工事監理に携わった。茨の道のような約四年間の歳月を経て、新礼拝堂を献堂することができた。この体験を通して、さらなる問題点が浮き彫りになったので、これからも「聖なる建築空間」を探求し続けていく所存である。

最後に、私の人生を一変した多摩美での出会いや学びの時間は、大切な存在であり、肌身離さず持ち続けている宝物である。

鈴木元彦「修了生の今」『多摩美術大学博士後期課程20周年–はじまり・いま・これから』

2021年11月23日、多摩美術大学より