指導教員:松澤穣 教授

制作年:2021~2024年

構造主義言語学の観点に基づいて定型詩を建築設計に利用する手法に関する試論

本研究は構造主義言語学の観点に基づいて、定型詩の構造を建築設計の手法に適用する可能性とその具体的表現を展開したものである。定型詩を明確な生成メカニズムと構造特性を持つ構造体として捉えることで、より客観的な角度で詩と建築システムの融合を探り、目的性から解放された両者の融合方法を設計手法に用いることで、建築設計に新たな多様性を与えることを目的としている。

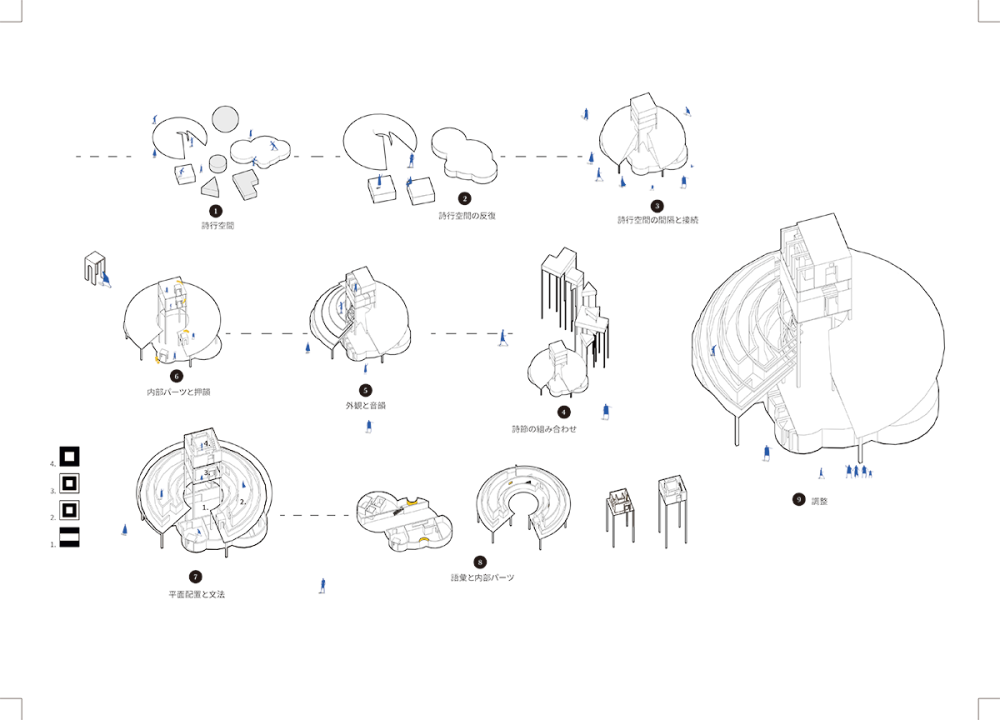

定型詩の構造は、詩の作成時に遵守すべき最も普遍的かつ重要な規則であり、同じ構造を用いて多様な形式や内容の詩を創造できる。この特性を、建築において、さまざまな建築形態を生み出す方法論として位置づけた。

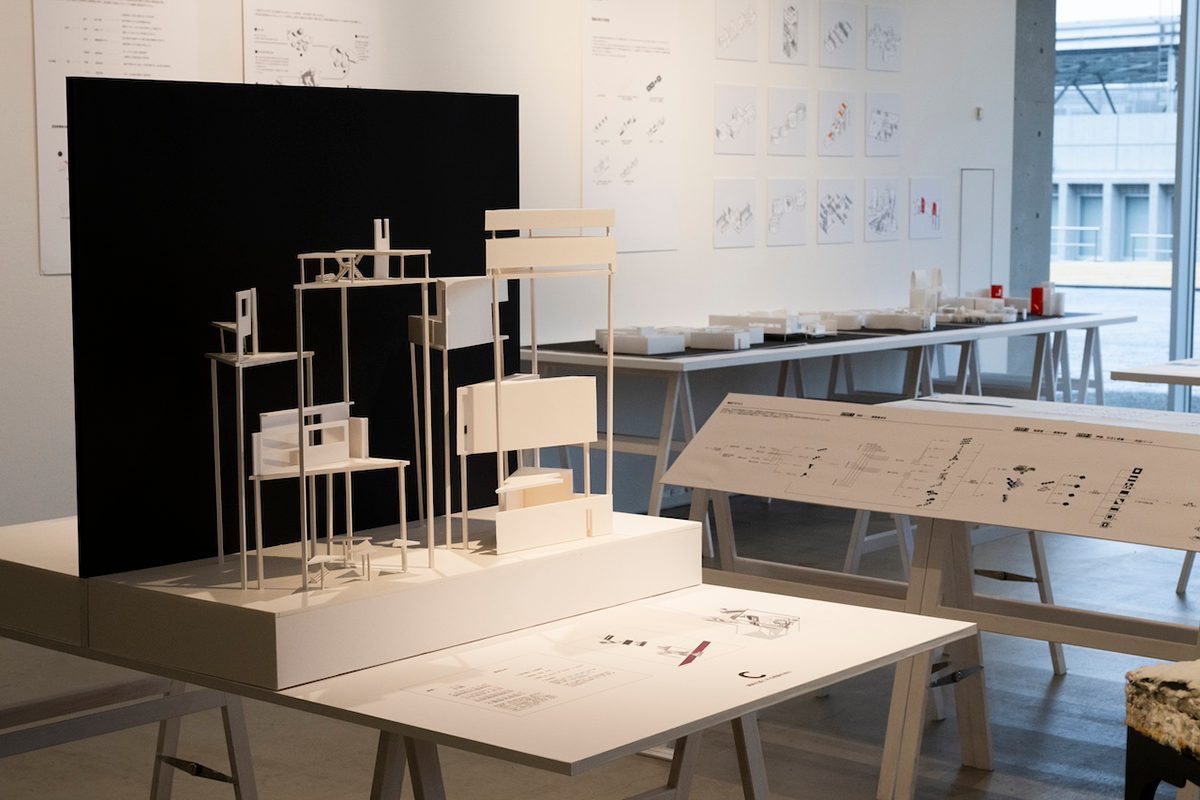

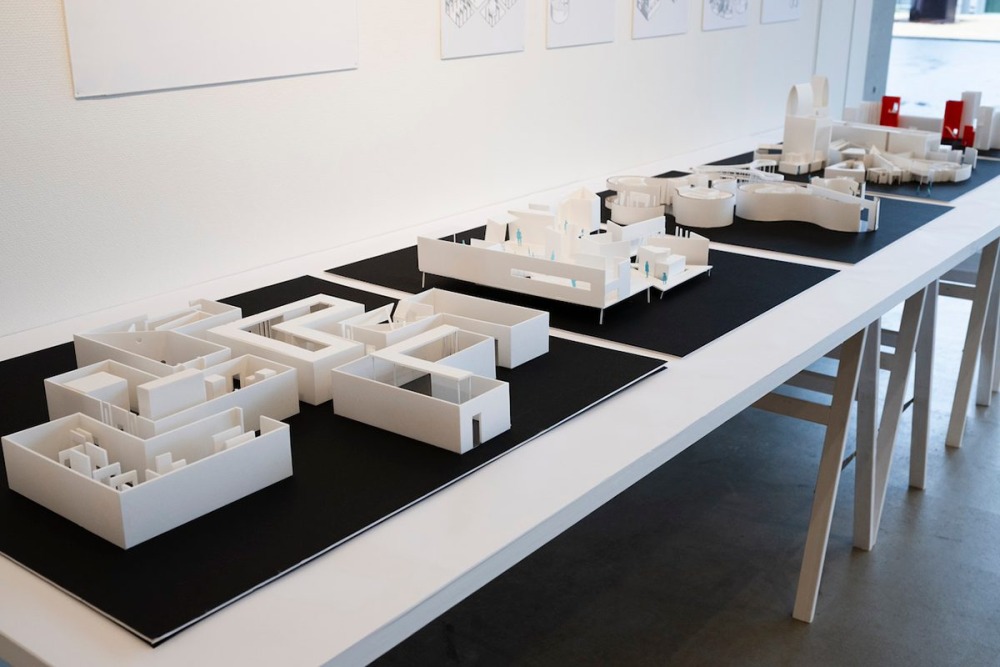

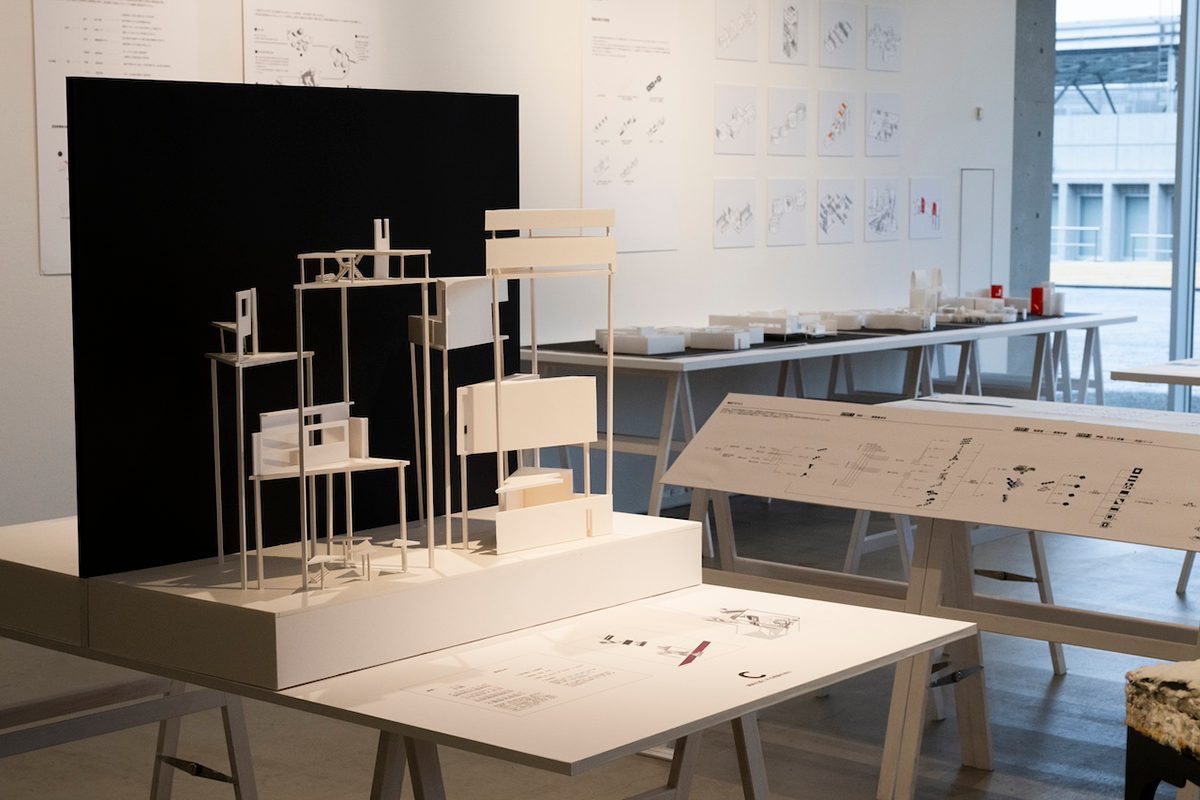

以上の目的を踏まえ、私は定型詩の構造を抽出する作業と自作による一連の試行錯誤を行い、本研究が提示する理論の実行可能性を提示した。具体的には、漢詩を基にした理論の試行と理論による建築形態の多様な表現を三つの段階に分けて試行した。 第一段階の試作は、理論の定着と可能な表現方法を検討することを目的として、使用した素材はなるべく純粋で、観察しやすい造形にした。その後、定型詩から構造を引き出した方法、また、その構造を建築の形態に転換するルートを示すために、第二段階の試作を行なった。最後に、本理論によって生成可能な建築形態の多様性を示すため、本研究が定義した建築デザインの構成要素をまとめて分類し、それぞれの要素を組み合わせることによって、構築できる形態をパターン化して提示した。具体的な手順は、形態の基本形・外観と内部配置の順番によって構成した。以上の試行によって、詩の構造が建築空間に与える新たな組織方法と形式を明らかにした。また本研究により、筆者は構造主義という視点から詩歌を全体的に分析し、建築設計プロセスに統合する手法をとりまとめた。理論的な側面においては、詩の構造から建築空間を認識し理解する新しい考え方、認識、分析の方法を提示した。